telegraph

APRIL 06 2020

Written by 市川 タツキ

Edited by SUBLYRICS

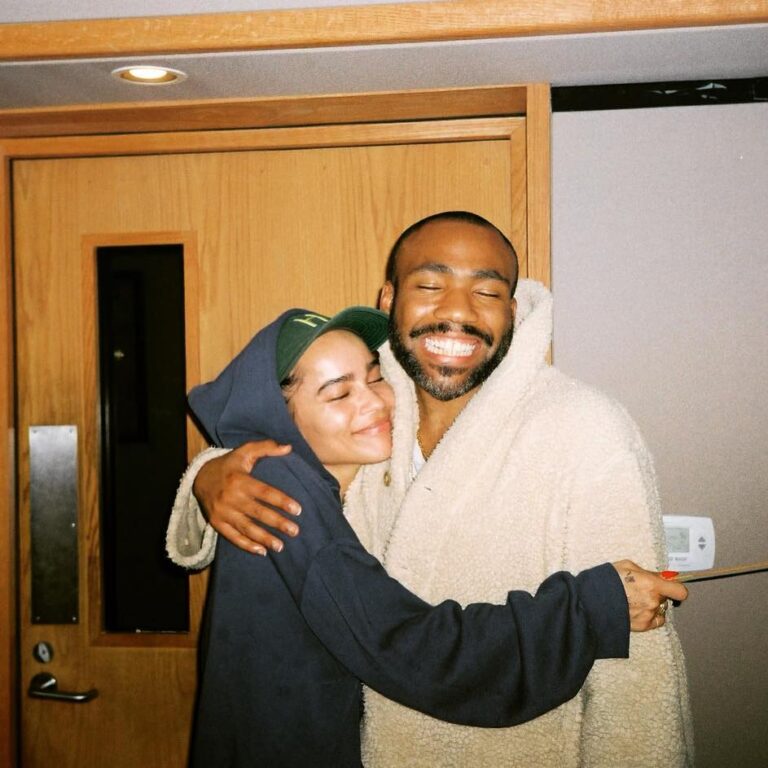

先日ニューアルバム『3.15.20』をリリースし話題となった歌手、ラッパーのチャイルディッシュ・ガンビーノ。

歌手として活動している彼が、同時に映像界でも、ドナルド・グローバーという名前で、監督、脚本家、俳優と、幅広いジャンルで高く評価されていることは有名である。

もともとアーティスト活動よりも先に、コメディグループに所属し活動していた彼は、『ミーン・ガールズ』や『デート&ナイト』などのコメディ映画に出演している女優であり、同時にコメディ脚本家としても活躍していたティナ・フェイに見いだされ、自身も脚本家としての才能を開花させていった。

アメリカでカルト的人気を誇り、近年のマーベル・シネマティック・ユニバースを支えるクリエイターであるルッソ兄弟(『キャプテンアメリカ ウィンターソルジャー』や後の『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』と『アベンジャーズ エンドゲーム』の監督)を輩出したシットコム『コミ・カレ!』(こちらも現在Netflixで視聴可能)にも出演し、俳優や脚本家としてブレイクしていった彼の映像界での活動は、チャイルディッシュ・ガンビーノ名義での歌手活動のブレイクとほぼ同時進行的に進んでいった。

そんな、映像界、音楽界の両方で2000年代後半から今に至るまで、その評価を確立していった彼の活動が結実した作品の一つがFX制作のドラマ『アトランタ』である。ドナルド・グローバーが(共同)監督、脚本、主演をしている本作は、2016年に第1シーズン、2018年に第2シーズンが本国で放送され、ゴールデングローブ賞やエミー賞などのアワードで高く評価されている。その人気と評価により、現在シーズン3とシーズン4の製作が同時に発表、現在は世界的なコロナウィルスの影響により撮影が中断している状況だが、今回は『アトランタ』が2シーズンにかけて描いたものと、そのジャンル分け不可能な魅力について紹介したい。

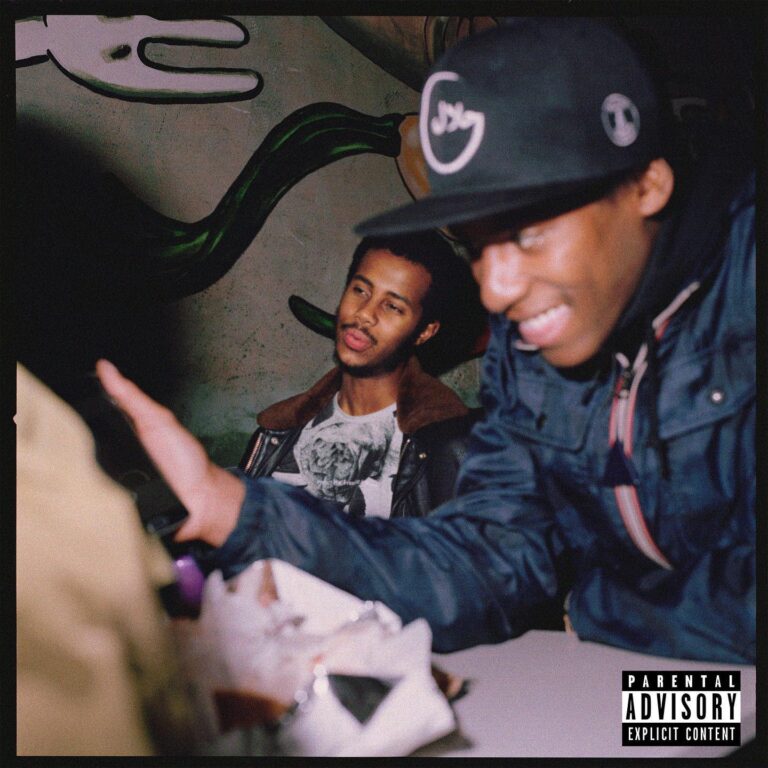

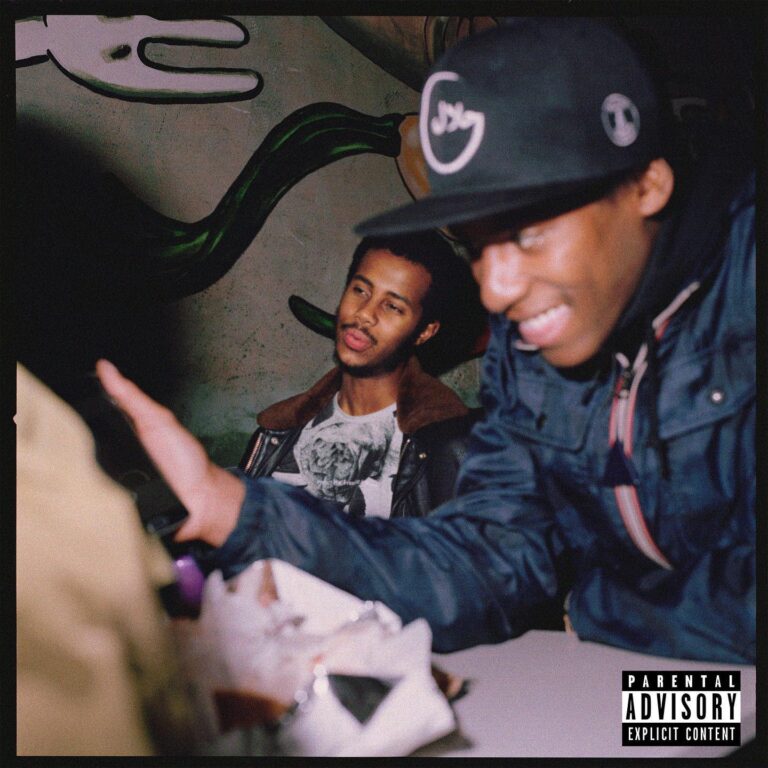

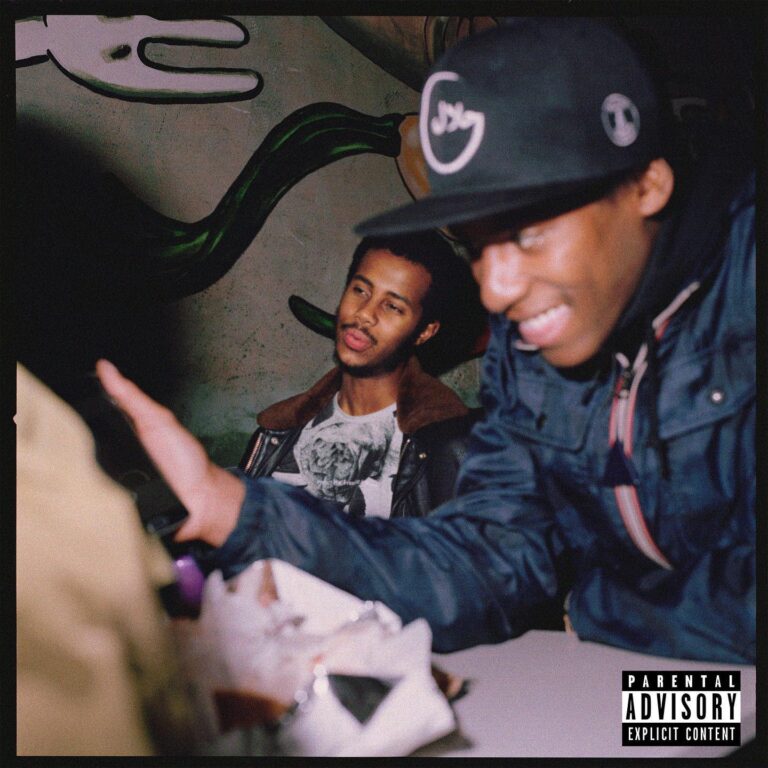

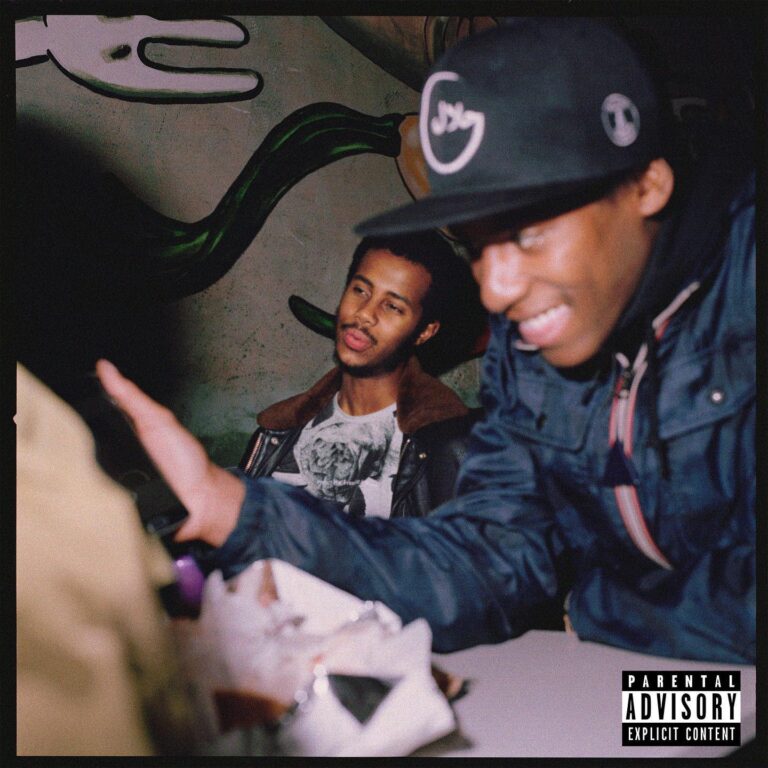

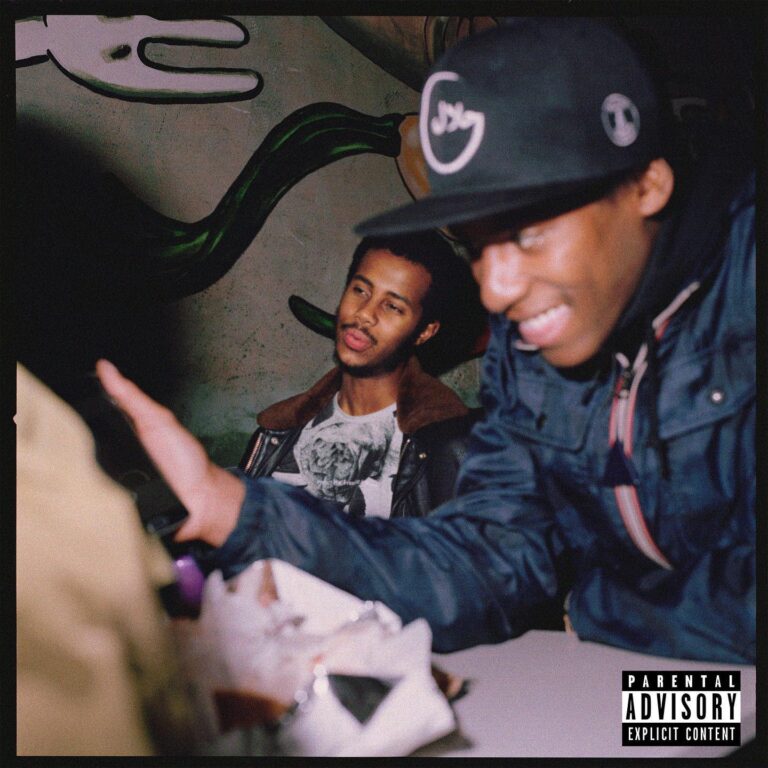

この物語の舞台はタイトルにもなっている通りジョージア州最大の都市アトランタ。そこに住む売り出し中のラッパーのペーパーボーイことアルフレッド(ブライアン・タイラー・ヘンリー)とそのいとこでマネージャーのアーン(ドナルド・グローバー)、同居人で付き人のダリウス(ラキース・スタインフィールド)の三人とその周りの日常を描いたのが今作だ。

ラッパーが主人公のドラマといえば、例えば『エンパイア』のような煌びやかで愛憎入り乱れるショービジネス業界を舞台にした作品や、『ゲットダウン』のようなヒップホップカルチャーを背景とした青春ドラマを思い浮かべる人も多いのではないかと思う。しかし今作は、そのどれにも似ていない、新たなスタイルのヒップホップドラマだといえる。なにしろ今作で描かれる物語は、その都会的な、またはストリート的な香りとは一線を画すような、ドラッグと自然、そして抜け出すことを許さないような生々しい「生活」の匂いがベースとなっているからだ。

確かに現在では、アトランタはアメリカのヒップホップシーンを語るうえで欠かせない場所である。アウトキャストのアンドレ3000、T.I.、ヤング・サグなどの数多くのラッパーたちの出身地であり、トラップミュージック発祥の地ともされている。元々麻薬の密売場所(アトランタはアメリカの中でも屈指の犯罪多発都市で麻薬密売の中心地としても知られている)という意味を持ったスラングである「トラップ」という言葉は、それこそT.I.やグッチ・メインの2000年代の一連の楽曲によって、新しいラップミュージックのスタイルとして、今や世界を席巻している。アトランタ出身かつトラップミュージックで代表的なフューチャーやミーゴス(彼らは今作のシーズン1の第3話に麻薬の売人としてゲスト出演している)の活躍を見ても、やはりアトランタの日常にヒップホップが当然のようにあることは間違いないだろう。

(The Nation)

そんなアトランタのヒップホップシーンを舞台にした彼らのドラマは、音楽ドラマによくあるサクセスストーリーなどでは全くない。主人公の一人、アルフレッドはドラッグと犯罪にまみれた貧しい生活から抜け出すため、ペーパーボーイという名前でラッパーとして成功をしようとする。しかし、彼はシーズン1の第1話にて銃の発砲事件を起こし逮捕され、その事件によって名を知られるようになる。彼はその後も、どうにか世間からよく見られようとするがバッドガイとしてのキャラクターが定着してしまう。

シーズン1第5話のラストで女性記者はアルフレッドに「役に徹して。みんながあなたに望むのはクズになること。それがラッパーの仕事よ。」と言う。人々から押し付けられるイメージによって、彼は本質的にそれまでの状況から抜け出せずにいる。そんな「有名にはなるが本当の意味での成功は手に入らない」というジレンマはある種のリアリティや生々しさを感じさせる。

これまでの生活から抜け出せないという点だとドナルド・グローヴァー演じるマネージャーのアーンも同様だ。名門プリンストン大学を中退し地元に戻ってきたアーンには元カノの間に娘がいて、彼もまた常に金に困っている。

シーズン1のラストあたりからマネージャーとして少しずつ稼ぎ出したアーンが、デートで100ドル札を豪勢に使おうとする話がシーズン2の第3話にある。

映画館やナイトクラブなど、様々なところで100ドル札を使おうとするアーンだが、たびたび偽札だと疑われどこも使えない。アルフレッドによると「お前は黒人で、貫録がなく見た目が売人に見えないから偽札だと疑われる」という。要は「黒人は麻薬の売人以外で大金を稼げる仕事に就けるわけない」という偏見と差別にさらされているのである。周囲の人種的なイメージによって、彼もまた今までの状況から抜け出せずにいる。

このように、彼らの抜けだせない生活、日常を主軸として描いている点が今までのヒップホップのドラマと違うところである。世間のイメージするところで、ラッパーとして活動すること、黒人として生きていくことが「自分らしく生きること」とイコールになるわけではない、その違和感と現実をこのドラマは描き出している。

前述したこの作品が描き出すテーマの一つは、重苦しく窮屈な印象を与えるかもしれない。しかしこのドラマは、そういったハードな問題やテーマを、独特のユーモアセンスとある種の軽さを持って描いている(ただし窮屈さも残しつつ)。

『アトランタ』に見られる数多くのユーモアとそのアイロニカルな批評性は、元々コメディアンとして活躍していたドナルド・グローバーによる脚本の手腕が大きいことは明確だろう。

今作における笑いは所謂シュールコメディ、もしくはオフビートコメディと呼ばれるものであると考えられる。全体のテンポはかなりゆったりとしており、エキサイティングな見せ場を用意しない。しかし、所々で「じわじわとくる」シュールな笑いが仕込まれている。オフビートな感覚としては初期のジム・ジャームッシュやスパイク・リーの作品、または不条理性という点ではコーエン兄弟やトッド・ソロンズの一連のコメディ映画にかなり近い。登場人物たちのやり取りの軽妙さや気だるさが笑いに昇華されていくコメディセンスは、脚本の時点でかなり冴えている。

その中で、例えばシーズン1の第5話で黒人のジャスティン・ビーバーを出してみたり、同じくシーズン1の第7話の架空のテレビ番組を架空のCMも含めて丸々一話かけてやってしまう回など、まるでサタデーナイトライブのコントのようなコメディに徹した回もある。

一方、シーズン2の第5話『理髪店』はただ散髪したいだけのアルフレッドが担当の美容師に振り回される不条理コメディになっている。エピソードによって笑いの量や幅も様々となっているわけだ。

(The Punished Backlog)

さらに、時にはシュールでダークなムードが度を越したホラー的なエピソードも散見される。

特にシーズン2第6話『テディ・パーキンス』と第8話『森』は全体を通してもかなり異質な雰囲気を放つエピソードだ。

この二つのエピソードを監督しているのは日本人監督のヒロ・ムライ。松任谷由実を見出したことでも有名な日本を代表する音楽プロデューサーであり作曲家でもある村井邦彦を父に持つ彼は、いくつものミュージックビデオを監督している映像作家であり、近年だと話題になったチャイルディッシュ・ガンビーノ『This Is America』のMVも彼の仕事である。同時に最近はドラマ界でもHBOドラマ『バリー』や今作と同じFXドラマの『レギオン』などのエピソード監督も務め活躍する。

そんな彼が監督したこの2エピソードは、おぞましいダークなムードに包まれた作品になっている。スティーブン・キング原作の映画『ミザリー』などからの影響を受けたという『テディ・パーキンス』は、劇中に出てくるテディ・パーキンスのその造形や、オープニングとエンディングにおけるスティービー・ワンダーのアルバム『Music Of My Mind』からの引用など、特に印象深く、異様な後味を残す作品となっている。

このように、基本的にはコメディドラマでありつつ、様々なジャンルを行き来する、オリジナルドラマだからこその自由度が、このドラマを豊かなものにしている。エピソードによって変わる尺(大体20~40分の間で各回によって尺が違っている)もその自由な柔軟性を表しているのではないかと思う。

(NY Times)

時には実験的ともいえるような様々な演出、周到な笑いと毒を含んだ脚本で、主人公たちの日常を描く今作。

毎シーズンが始まる序盤に挟み込まれる、アトランタの街を上空から真下に捉えるカットは、彼らをこの町の一部として小さく捉えることによって、彼らの生活における問題や障壁が、彼らだけの問題ではないことを象徴しているように見える。

彼らの日常から見えてくる、彼らが生活において抱える問題は、アトランタ、もっと言うとアメリカ社会の全体に細かくはびこっている問題と密接に結びつく。この作品はそうした彼らの日常を描く作品ながら、問題の全体化を説教臭くなく映像的な演出や緩いギャグによって成し遂げている。そここそが最もこの作品が優れている点の一つであり、分かりやすいプロットがないにも関わらず惹きつけられる魅力の部分だろう。

『アトランタ』では前述したヒロ・ムライだけでなく、ドナルド・グローバー自身も、監督として4エピソードを手がけている。役者、クリエイターとしてのドナルド・グローバーの才能を改めて確認でき、もちろん劇中で流れる2チェインズやアウトキャストの楽曲、前述したミーゴスの出演をはじめとするヒップホップ・ネタの数々から、ヒップホップ・ヘッズも間違いなく楽しめる作品になっている。現在『アトランタ』はシーズン2までNetflixで配信中だ。

ATLANTA(アトランタ)

名門大を中退し、その日暮らしのアーン。ラッパー”ペーパーボーイ”として注目され始めた従兄弟の片腕となり、アトランタの音楽シーンでの成功を夢見るが…。

WRITER : 市川 タツキ

Instagram: @tatsuki_99

幼い頃から、映画をはじめとする映像作品に関心を深めながら、高校時代に、音楽全般にも興味を持ち始め、特にヒップホップ音楽全般を聞くようになる。現在都内の大学に通いつつ、映画全般、ヒップホップカルチャー全般やブラックミュージックを熱心に追い続けている。

RELATED POSTS

LATEST NEWS

FEATURE

LATEST LYRICS